Robert Williams, 14. Januar 2026, Gatestone Institute

aus dem Englischen von Martin Christen

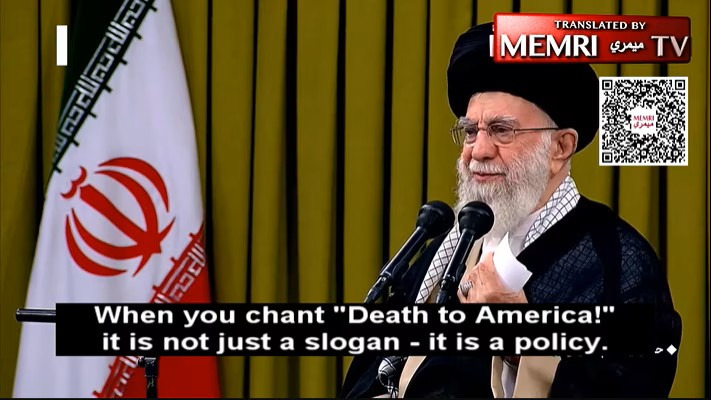

- „Im Zeitalter der Desinformation lehnen Verfechter der Verschwörungstheorien nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch den Fortschritt des Multilateralismus ab. … Sie greifen Institutionen, Wissenschaft und Universitäten an. Es ist an der Zeit, die Klimaleugner erneut zu besiegen.“ – Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, 10. November 2025.

- Verstanden? Wer den Klimaplänen der UNO und des Weltwirtschaftsforums widerspricht, ist – unabhängig von seinen wissenschaftlichen Qualifikationen – ein „Klimaleugner“, der „besiegt“ werden muss.

- „Die Vereinten Nationen versuchen zu kontrollieren, was die Menschen über den Klimawandel hören, lesen und denken dürfen, gerade jetzt, wo Social-Media-Unternehmen wie Meta ihre jahrelange Politik der ‚Faktenprüfung‘ von Klimadebatten revidieren – eine Politik, die laut Meta zu Zensur geführt hat. … Der Vorschlag, dass Steuerzahler Hunderte von Billionen Dollar für eine verfehlte Klimapolitik ausgeben sollen, ist sicherlich diskussionswürdig. Die UNO hat kein Recht, diese Diskussion zu unterdrücken.“ — Björn Lomborg, Präsident des Copenhagen Consensus, New York Post, 6. März 2025.

- „Die meisten Leute dort, die überwältigende Mehrheit, haben noch nie etwas gelesen. Sie bekommen ihre Redemanuskripte. Es gibt Redemanuskripte, und das ist die offizielle Linie … Sie setzen sie um, und sie wissen, dass ihr Job davon abhängt. Also werden sie keine Klimaforschung lesen. Sie werden keine Expedition in die Antarktis oder die Arktis unternehmen. Sie werden sich nicht einmal mit den realen Auswirkungen auseinandersetzen …“ — Desiree Fixler, Whistleblowerin, ehemaliges Mitglied des Global Future Council on Responsible Investing des WEF, Dezember 2025.

- Aus diesen Diskussionen wurde anscheinend jegliche Rede von Kernfusionsenergie ausgeklammert, „dem heiligen Gral der sauberen Energie, der reichlich Strom ohne CO₂-Emissionen, langfristigen radioaktiven Abfall oder das Risiko einer Kernschmelze verspricht.“ Fusionsenergie, die für die unvorstellbaren Strommengen benötigt wird, die für KI und Quantencomputer erforderlich sein werden, wird in China bereits rasant entwickelt. Wenn wir die Kernfusionsenergie nicht raschestens unter Kontrolle bekommen, wird das 21. Jahrhundert China gehören.

Die UNO unterdrückt Kritik am anhaltenden Klimawandel-Schwindel: Auf der UNO-Klimakonferenz (COP30), die im November in Brasilien stattfand, unterzeichneten mehrere Staaten die UNO-Erklärung zur Informationsintegrität beim Klimawandel – ein angebliches Bekenntnis zum Kampf gegen „Falschinformationen über den Klimawandel“. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte in seiner Rede: „Es ist an der Zeit, die Klimawandelleugner erneut zu besiegen.“ (Bild: Lula Oficial, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)